公正証書遺言を作成するにはどうすればよいのでしょうか? 何を用意すればよいのか、どのくらいの費用がかかるのかなど、いろいろ疑問を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

公正証書遺言の作成件数は、平成29年には11万191件になりました。過去10年で4割以上も件数は増え、今後も増加していくことが予想されます。このことからも、公正証書遺言で相続に関する自分の考えや想いを残したいというニーズが高まっていることが分かります。

この記事では、公正証書遺言を作成するための費用、必要な書類や資料、作成する上での注意点をご紹介しています。また、公正証書遺言のメリット・デメリットと遺言の限界もあわせてご説明しています。

公正証書遺言の作成のためのポイントを学んで、遺言書作成の第一歩としましょう。

さらに、遺言に変わる財産継承対策として『家族信託』という制度もご紹介しています。遺言ではできない相続の問題を解決する新しい手段になりますので、合わせてご確認ください。

1.公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作成の費用、作成に必要な書類や資料、作成の手順について、順番にご説明します。

1−1.公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成には、大きく分けて次の費用がかかります。

- 公正証書遺言の作成手数料

- (公証役場以外で作成する場合には)公証人の出張費用・交通費

- (証人を紹介してもらった場合には)証人の日当

-

1−1−1.公正証書遺言の作成手数料

公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令という制令で定められており、遺言する財産の額によって変わります。

1億円を超える部分については、

1億円を超え3億円まで 5,000万円ごとに 1万3,000円

3億円を超え10億円まで 5,000万円ごとに 1万1,000円

10億円を超える部分 5,000万円ごとに 8,000円 がそれぞれ加算されます。

出典:日本公証人連合会ホームページ

その他に次のような注意点があげられます。

- 相続または遺贈を受ける人の金額ごとに手数料を計算して、その手数料の合算額が全体の手数料となる。

- 遺言書全体の財産が1億円以下の時には、1の手数料に1万1,000円が加算される。

- 公正証書遺言の正本と謄本の交付に1枚につき250円がかかる。

1−1−2.公証人の出張費用と交通費

遺言者が病気で公証役場に出向くことができず、公証人が病院や自宅などに出張して公正証書を作成する場合には、上記の作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

1−1−3.証人の日当

公証役場で証人を紹介してもらう場合、証人二人の日当として、一人あたり5,000円から1万5,000円程度かかります。

一方、証人を自分で用意した場合には日当はかかりませんが、作成当日の時間を作ってもらい、証人という重責を果たしてくれたことに対するお礼は必要でしょう。

1−1−4.公正証書遺言作成手数料の総額

公正証書遺言の作成手数料の総額を次の2つの場合で計算してみました。

妻に1,500万円、長男に1,000万円、長女に500万円相続させる場合

2万3,000円(妻)+1万7,000円(長男)+1万1,000円(長女)+1万1,000円(遺産総額が1億円以下の時の加算)=総額6万2,000円

妻に7,000万円、長男に1億5,000万円、次男に1億円を相続させる場合

4万3,000円(妻)+5万6,000円(長男)+4万3,000円(次男)=総額14万2,000円

なお、個々のケースによって具体的な作成費用が異なることがありますので、遺言書の作成を依頼する公証役場(全国の公証役場一覧)でご確認することをおすすめします。

1−2.公正証書遺言の作成に必要な書類と事前準備

公正証書遺言の作成に必要な書類や資料、事前に準備することについてご説明します。

1−2−1.公正証書遺言の作成に必要な書類と資料

公正証書遺言の作成に必要な書類や資料は次のとおりです。

- 遺言者の実印

- 遺言者の印鑑登録証明書

- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

- 相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者(遺贈を受ける人)の住民票(法人の場合は資格証明書)

- 通帳のコピーなど金融資産の残高が分かるもの

- 財産の中に不動産がある場合には、被相続人(遺言者)の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

ただし、個々のケースによって必要な書類、資料は異なる場合がありますので、事前に、弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門家、遺言書を作成する公証役場で確認しておきましょう。

1−2−2.公正証書遺言を作成するための事前準備

公正証書遺言の作成には、次のような事前準備が必要になります。

- 遺言書の内容を検討する。

- (必要な場合には)遺言書の内容について弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門家に相談する。

- 公正役場に連絡して、遺言書の内容や必要書類について相談する。

- 公正証書遺言の作成に必要な二人以上の証人を決める。(または、公証役場を通して紹介してもらう。)

- 公証人と証人との間で遺言書の作成日を調整する。

- 決定した日に、証人と公証役場に出向き、公正証書遺言を作成する。

1−3.公正証書遺言作成当日の公証役場でのスケジュール

実際に公証役場で公正証書遺言を作成する際の手順についてご説明します。

1−3−1.公正証書遺言の作成と費用の支払い

公証役場での公正証書遺言の作成から費用の支払いまでは、次のような手順で行われます。(所要時間は30分から1時間程度)

- 遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記して、遺言証書を作成する。

- 筆記した遺言証書の内容を公証人が遺言者と証人全員に読んで聞かせる。

- 遺言者と証人は、筆記した内容に間違いがないことを確認したうえで、署名・押印する。

- 公証人は、証書を作成した手順を付記して署名・押印する。

- 公正証書遺言は、原本と原本の写しである正本、謄本の3通が作成され、正本と謄本が遺言者に渡される。

- 手数料を現金で支払う。

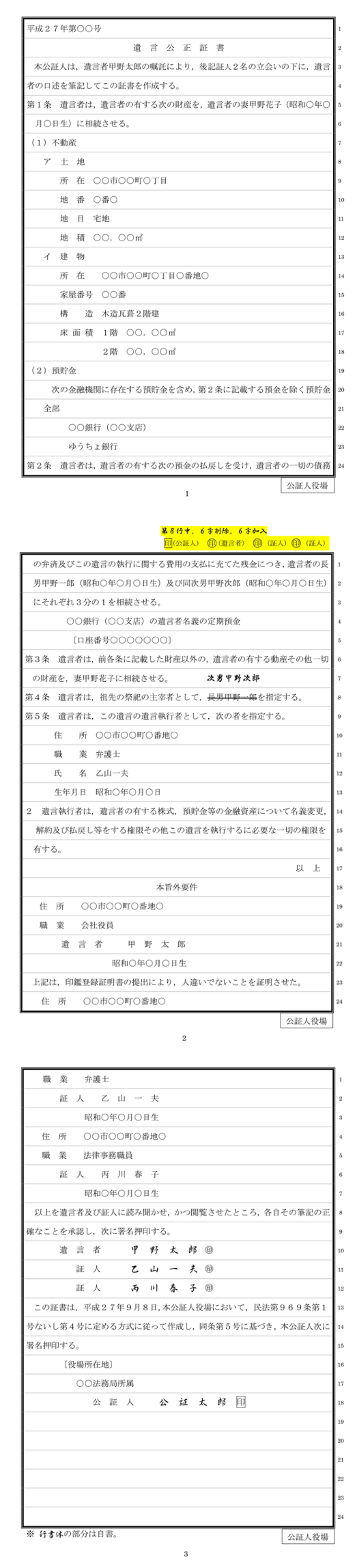

次に、公正証書遺言の例をあげますのでご覧ください。公正証書遺言がどういうものかイメージしやすくなると思います。(出典:民法(相続関係)部会資料(法務省)を一部改変)

1−4.公正証書遺作成上の注意点

公正証書遺言の作成上の注意点をあげますので、確認していきましょう。

証人になることができない人

公正証書遺言の作成には、二人以上の証人が必要ですが、以下のような人は証人になれません。

- 未成年者

- 推定相続人(遺言者が亡くなった場合に相続人になると推定される人)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける人)およびその配偶者と直系尊属

- 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇い人

2.にあるように相続に関して利害関係のある家族や親族は証人になることはできません。

また、証人に遺言の内容が知られてしまうことから、信頼できる知人や守秘義務のある法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に依頼するか、公証役場を通して証人を紹介してもらうことになります。

公正証書遺言に書ける内容

公正証書遺言には法的に有効な内容だけではなく、遺言者がどのような考えで相続分を指定したのかということや財産の分割方法に関することのほか、残される家族にぜひ伝えて起きたいことなど、遺言者の想いを記載することができます。

具体的な方法は、遺言書に記載したい内容を公証人に伝え、遺言書の本文に加えたり、付記事項として記載します。

公正証書遺言の撤回

遺言の全部または一部を取り消す公正証書の作成手数料は、1万1,000円です。

公正証書遺言の保存期間

公正証書遺言は、原本と原本の写しである正本、謄本の3通が作成され、正本と謄本が遺言者に渡されます。原本は、法律では作成から20年間の保管が定められていますが、遺言者が120歳になるまで、公証役場に無料で保管されます。

また、万が一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。

2.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットとしては、次の項目があげられます。

2−1.遺言書の改ざん・紛失の心配がない

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、遺言書の正本と謄本が本人に交付されます。そのため、遺言書の改ざんの恐れがなく、遺言書自体の紛失の心配がありません。

一方、自筆証書遺言の場合、遺言書を作成したことを秘密にできますが、第三者による改ざんや偽造の恐れがあります。

ただし、交付された正本と謄本の保管は自分で行う必要がありますので、自筆証書遺言と同様に紛失の可能性はあります。万が一、紛失した場合には、公正証書遺言を作成した公証役場で遺言書の正本の再発行を受けることができます。

2−2.法的に無効になりにくい

法律専門家が内容を確認しないで作成された自筆証書遺言に比べて、証人の前で公証人によって遺言者の状態と意思を確認し、内容を確認しながら作成される公正証書遺言の場合、形式的な誤りはほぼなく、法的に無効になりにくくなります。

しかし、遺言者が認知症である場合などには、公正証書遺言で作成されている場合でも、『遺言能力』(遺言書の内容をきちんと理解し、その結果がどうなるかを理解する能力)の有無が争われた結果、無効になるケースもありますので注意が必要です。

2−3.検認が不要

自筆証書遺言では、遺言者の死後、遺言書の保管者または発見者は、速やかに遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て検認の手続きを受けなければなりませんが(民法1004条1項)、公正証書遺言では検認の手続きが不要です。

※裁判所の検認とは

-

公正証書遺言を除く遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければならないことになっています。検認は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書をそのままの状態で保存するための手続です。

2−4.遺言者が字を書けない場合や聴覚・言語機能に障がいがあっても作成できる

公正証書遺言は、遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記して、遺言証書を作成するので、病気などで遺言者が字を書けない場合でも作成が可能です。また、遺言者に聴覚や言語機能の障害がある場合には、手話または筆談による作成が可能です。

また、すでにご説明したように、遺言者が病気で公証役場へ出向くことができない場合には、公証人に病院などへ出張してもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。

一方、自筆証書遺言の場合、必ず全文を自筆で書く必要があり、ワープロやテープ、ビデオでの録音・録画による遺言は無効になります。

自筆証書遺言は、内容を秘密にしながらいつでも自由に作成することができ、証人も不要ですが、法的な信頼性や改ざん・偽造の防止、紛失の恐れの面から考えると、確実に遺言書を残したい場合には、公正証書遺言として残す方が優っていると言えます。

さらに、遺言書の書き方には厳密な決まりがありますので、書き方を少しでも間違えると無効になってしまいます。いずれの方式の遺言書でも、できれば法律専門家の助けを借りるほうが良いと言えるでしょう。

3.公正証書遺言のデメリットと限界

公正証書遺言にはメリットばかりがあるわけではありません。次に、公正証書遺言のデメリットと遺言の限界についてご説明します。

3−1.公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとしては、次の項目があげられます。

作成の手続きがやや煩雑

公正証書遺言は、印鑑登録証明書や戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などの書類を事前に用意する必要があります。また、平日に公証役場に出向いて作成する必要がありますので、手軽さという点からは、証人もいらずいつでも作成できる自筆証書遺言の方が優っています。

証人が必要

公正証書遺言の作成には二人以上の証人が必要です。証人には遺言書の内容を知れますから、信頼できる知人やや守秘義務のある法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に証人を依頼する必要があります。また、すでにご説明したように証人には誰でもなれるわけではなく、利害関係のある家族や親族は証人にはなれません。

適当な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえますが、心情的に遺言書の作成に第三者に関わってもらいたくない方もいるかもしれません。

費用がかかる

例えば、1,000万円ずつ妻と長男に相続させる場合、合計で4万5,000円かかります。

また、相続する財産の額や相続人の数によって費用は変わってきますので、相続する財産や相続人が多い場合には、特に費用がかかります。

遺言書の内容を完全に秘密にはできない

公正証書遺言は、証人と公証人の目の前で作成されますので、遺言書の存在とその内容を完全に秘密にしておくことはできません。この点、自筆証書遺言では遺言書の存在と内容を秘密にしておくことができます。

ただし、法律専門家に証人を依頼した場合には守秘義務がありますし、公証人にも守秘義務がありますので、遺言書の内容を相続人に知られたくない場合、秘密にすることは可能です。

また、自筆証書遺言、公正証書遺言ともに、遺言者の死後スムーズに遺言を実行するためには、遺言書や公正証書遺言の正本や謄本を発見されやすい場所に保管することや、信頼できる第三者に預けるなどの工夫が必要です。

3−2.公正証書遺言の限界

遺言には、信頼性の高い公正証書遺言でも対応できない次のような限界があることに注意しましょう。(次の内容は自筆証書遺言の場合にも当てはまります。)

遺言の内容と異なる遺産分割をできる場合がある

相続では、『法定相続よりも遺言による相続が優先される』という大原則があります。

しかし、遺言者が遺言で遺言と異なった遺産分割を禁止している場合(民法908条)などを除いて、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことができます。(民法907条)

また、遺言の内容が全ての相続人にとって納得できるものであるとは限りませんので、内容に不服のある相続人が、意義を唱えて遺産分割協議を要求してくることもあります。

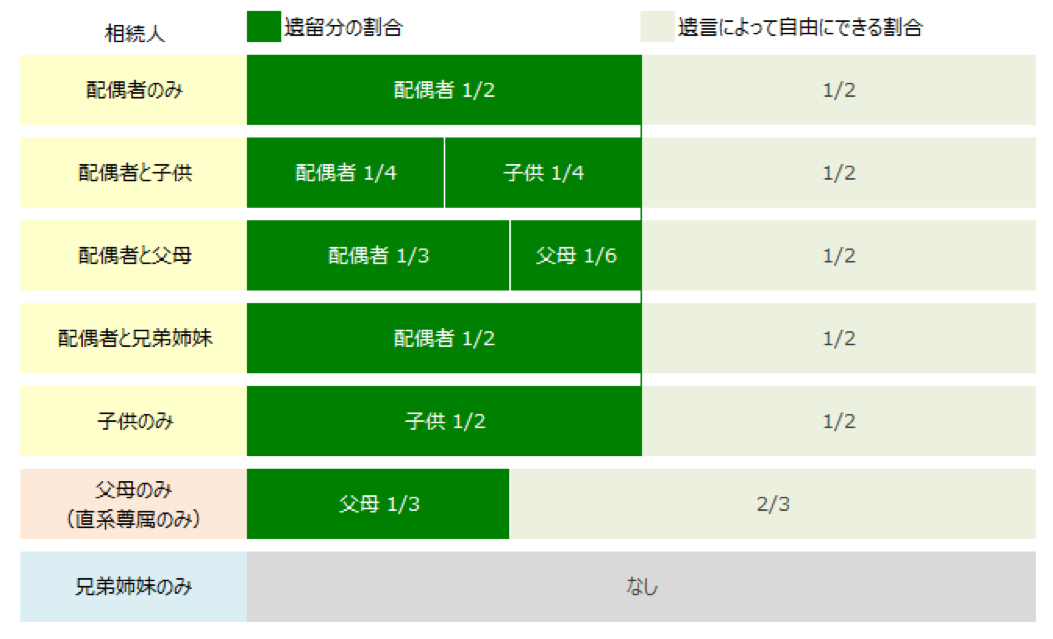

遺留分を無視することはできない

遺言は、相続について財産の分配割合やその方法を指定するものですが、すべてがあなたの思うように相続させることができるわけではありません。

民法では、遺族が相続できる最低限度の相続分を遺留分として規定しています。(民法1028条)

遺留分を無視した遺言書は、それ自体無効となりませんが、遺留分を侵害する内容についは、侵害された相続人は、贈与または遺贈を受けた相手に対して財産の返還を求める権利(遺留分減殺請求権)が認められています。(民法1031条)

(出典:「遺言の書き方と相続・贈与」比留田薫(主婦の友社)より一部抜粋・改変)

遺留分をめぐる争いで残された家族同士が絶縁するといったケースも珍しくありません。ですので、遺言の内容は遺留分について十分に検討されたものでなければなりません。

二代先までの相続を指定できない

遺言による相続では、相続人の次の相続人を指定することはできません。

例えば、あなたに先祖代々引き継いできた土地があったとします。あなたが亡くなった後、まず妻が財産を相続しますが、夫婦に子供がいない場合には、妻が亡くなると、財産は妻の親族に移ってしまいます。

財産が妻の親族に移らないように、遺言書に『財産は妻○○がすべてを相続し、妻○○の死後は、甥○○に相続させる』と書いていても、後半の『妻○○の死後は、甥○○に相続させる』という部分は無効となってしまいます。(あなたの死後その財産は妻のものになりますので、自分のものではない財産について、その相続を指定することはできません。)

また、甥に相続させるために、妻にその旨の遺言書を作ってもらうことが考えられますが、遺言書はいつでも書き換えが可能です。あなたの死後、妻が自分の親族に相続させるという遺言書を書けば、そちらの遺言書が有効になってしまいます。

4.遺言だけでは対応できない相続のトラブルを家族信託で防ぐ

遺言では対応できない相続の問題を解決する良い方法はないのでしょうか?

ここで、ぜひ知っておいて頂きたいのが『家族信託』という新しい制度です。家族信託とは、財産管理のための信託契約です。つまり、財産を持っている人が、特定の目的のために信頼できる家族に財産を託して、自分や家族のために管理してもらう仕組みです。

次のようにこれまでの遺言では対応できなかった問題が、家族信託を利用することで解決することができます。

4−1.家族信託による遺留分対策

相続人が長男と次男の二人で、主な相続財産が不動産であるケースで見てみましょう。

あなたが長男だけに不動産を相続させたいと考えていても、次男に残される財産が遺留分に満たない場合、次男は長男に対して不足分を請求することができます。(遺留分減殺請求権)

長男に十分な現金があれば良いですが、もし用意できない場合、相続された不動産を次男と共有することになる可能性が高くなります。もともと仲のよくない二人が不動産を共有することは、売買などのこと(売買には二人の合意、ハンコが必要です。)を考えると極力避けたいでしょう。

この場合、あなたが委託者(財産の管理を委託する人)で長男を受託者(委託を受けて財産を管理する人)、受益者(管理する財産から収益を受け取る人)を長男と次男とする家族信託を結んでおけば、不動産の形式的な所有者は長男となり不動産の共有を避けることができます。

もし、不動産を売買した場合には、売却代金の一部を次男に渡すことで問題は起こりません。

4−2.家族信託による二代先までの相続対策

前にご説明した『財産は妻○○がすべてを相続し、妻○○の死後は、甥○○に相続させる』というケースで考えてみましょう。

この場合、受益者を①あなた、②あなたが亡くなったら妻、③妻が亡くなったら甥とする家族信託を結んでおくことで、二代先までの財産の継承が可能になります。具体的には、貸地であれば賃料を、あなた、あなたの妻、甥の順で受け取ることができます。

甥を受託者とすれば、不動産の形式的な所有者は甥となりますので、あなたが亡くなっても相続の手続きは不要です。賃料を受け取るのがあなたから妻に変わるだけです。

ちなみに、遺言書と家族信託がある場合には家族信託が優先され、家族信託に含まれない財産については遺言書の内容が有効になります。

以上のように、遺言だけでは実現できない相続が家族信託を利用することで実現できることをご理解いただけたと思います。

家族信託に関する詳しい情報は、こちらの「家族信託とは|親にも説明できる家族信託のしくみとメリット」をご覧ください。

5.まとめ

公正証書遺言を残すことで、将来起こるかもしれない相続のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、遺言には限界があり、遺言だけでは防げない相続の問題があることをご理解いただけたと思います。そのような問題を解決する新しい手法として家族信託をご紹介しました。

遺言だけではなく、遺言と家族信託を効果的に利用することで、これまで対応が難しかった問題の解決を図ることができます。

この記事を読んで家族信託に興味を持った方は、家族信託の知識を持った弁護士や司法書士、税理士などの専門家(家族信託専門士)との橋渡しをしてもらえる家族信託コーディネーターにご相談されてはいかがでしょうか?

コメント