介護離職は近年大きな社会問題になっています。

毎年10万人近くが介護離職していますが、その大きな理由は仕事と介護の両立が体力的に厳しいという側面があるからです。

自分しか介護をできる人がおらず実家が遠いことから介護をする為に退職したなど、家庭の事情により離職を余儀なくされるケースも少なくありません。

しかし、介護離職をすることによって負担が軽くなることは少なく、かえって辛くなる可能性があるのです。介護に専念することで、対位介助や風呂の介助で身体を痛めたり、プライベートの時間が無くなり精神面でも追い詰められていくからです。

また経済面では、無収入の状態から介護費用を払っていくので預金が減っていく一方です。これが介護離職が問題視されている根本的理由です。

そこでこの記事では日本国内における介護離職の現状だけでなく、介護離職を未然に防ぐための方法まで具体的に解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

1、介護離職の現状

近年では毎年10万人近くの人が介護をきっかけに離職しています。

しかし、私たちは介護離職することをお勧めしていません。なぜなら介護離職には「介護に専念している期間」と「介護を終えてからの期間」に以下のような問題を抱えているからです。

- 無収入になった状態からでは介護費用を賄いきれなくなる

- 慣れていない介護で身体を痛めて介護ができなくなってしまう

- 再就職ができずに社会復帰ができなくなる

これらの問題を踏まえると、現状では介護離職するべきでは無いと言えます。

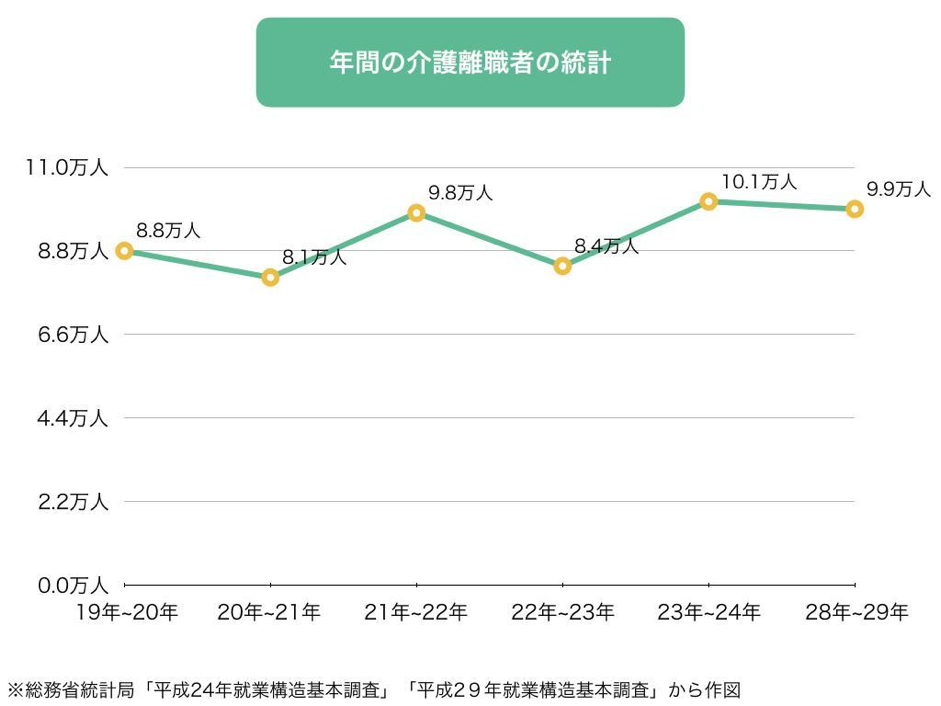

1−1、年間の介護離職者の統計

国の調査(就業構造基本調査)によると、介護離職者は毎年10万人近くにのぼり、離職者の8割は女性です。

介護離職者はこれまで増加傾向にありましたが、近年では横ばい(微増)の傾向にあります。しかし、横ばいとはいえども介護離職者が多い現状には変わりありません。

離職者の具体的な推移は以下の通りです。

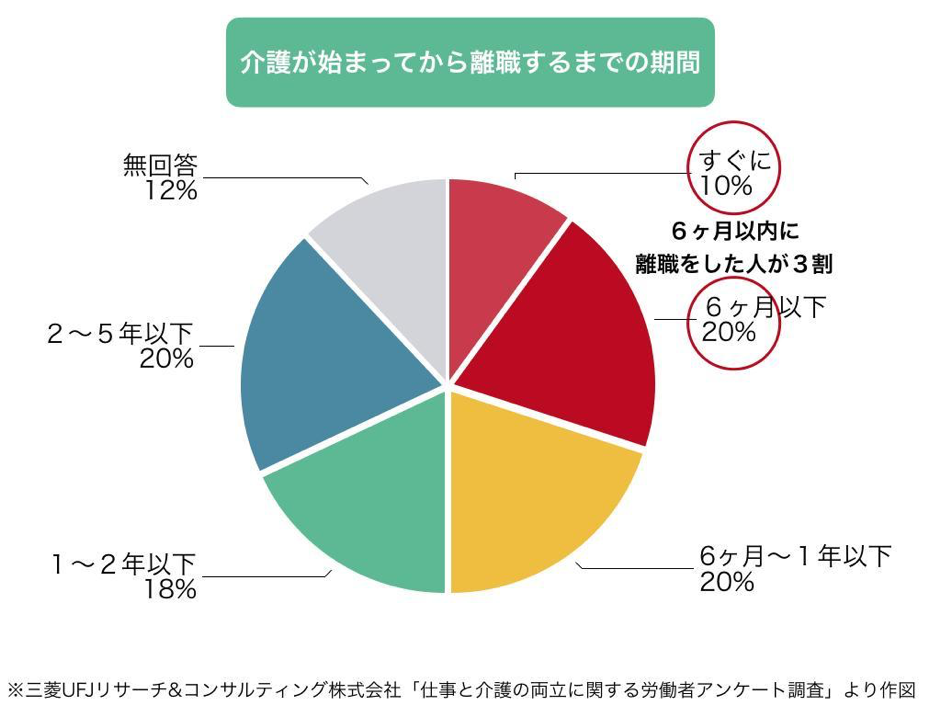

1−2、介護が始まってから離職するまでの期間

介護開始後に「すぐに離職した人」は全体の1割程度、「6ヶ月以内で離職した人」が最も多い結果の3割でした。

全体で見ると、1年間で離職した方が6割を占めており、半数以上の人が介護開始からすぐに介護離職していることがわかります。

介護開始直後の方が介護のストレス強く感じやすく、少しでも楽になるために離職してしまうようです。

中でも「離職したら生活がどうなっていくのか」「離職しなくて済む方法は無いのか」など情報を収集せずに離職してしまうケースが多いようです。

1−3、介護離職者の負担の実態

実際に介護離職した方々の声を集めてみました。

様々な声が上がる中で、離職した内の約75%の人が「経済面」の負担が増したと感じています。

その中でも多かった声は「無収入になり預金が減る」、精神面では「メンタルがやられる」などです。

このことから、介護離職をする前に離職後の金銭面や精神的な負担をあらかじめ想定して準備をしておくことの大切さがわかります。

さらに、介護離職をしなくても済む方法があることを離職した後に知ったという人もいました。離職後に生活が成り立たせられるのか、事前に月の収支などを計算して、離職後の生活を見据えて、あらゆる制度で実現できることを把握しておくことが大切です。

①介護離職者の声

一番辛かったことは「無収入」になったことでした。私個人的には介護よりメンタルやられました。欲しいものは全て諦め、必要最低限の出費。減っていく通帳。いつもお金のことが頭にある状態は精神的に追い詰められます。働けるって有り難いです

引用:Twitter

②介護離職者の声

高齢になって弱ってきた母をフォローしなくちゃと仕事を辞めて高齢者の気持ちを理解しようと介護の研修を受けました。それ自体は大変勉強になったけど、すぐに辞めなくても両立はできたと後悔の日々。さらに更年期も重なり精神状態が普通ではなくなってきてしまいました。すべては自分自身の責任です。。。。親のことどころではなくなってきました。毎日自責の念にかられなかなか前に進めません。

引用:みんなの介護

③介護離職者の声

父や母のことを考えるとそうせざる得なかった。後悔はしていない。

引用:みんなの介護

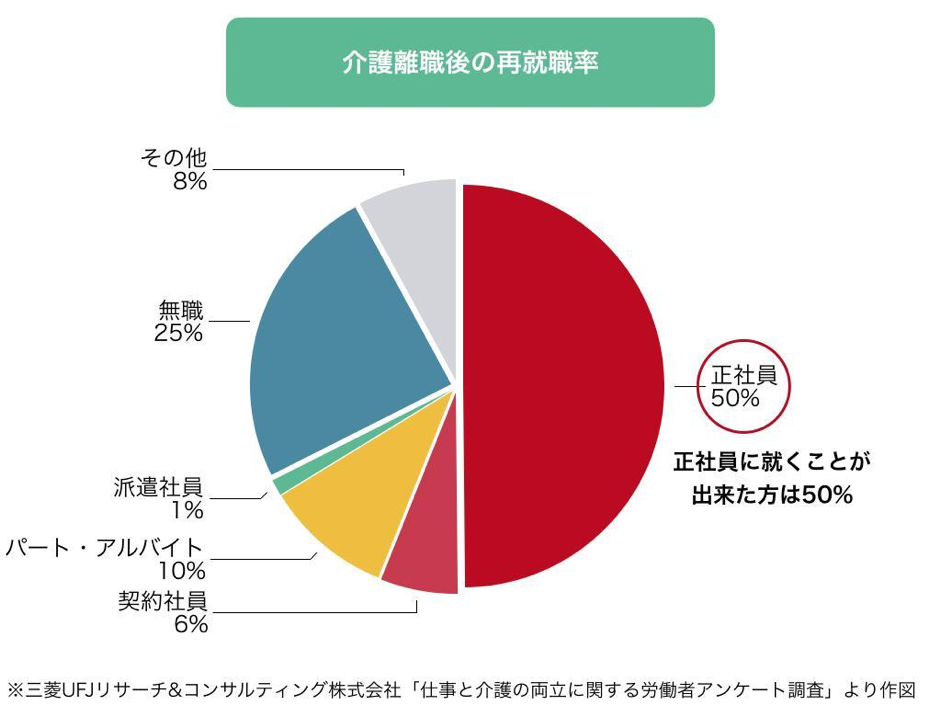

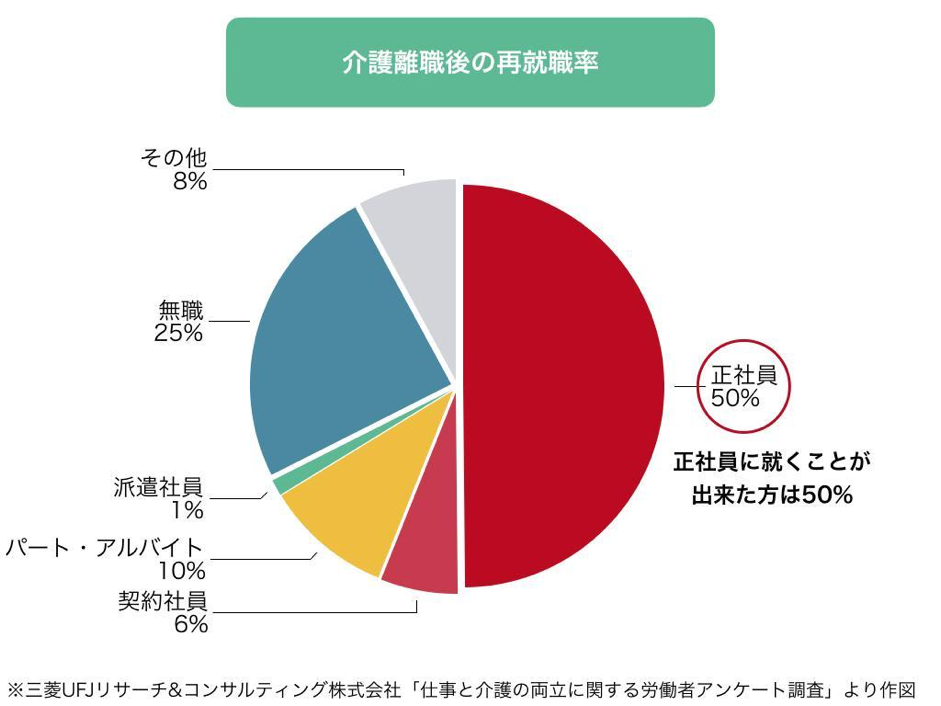

1−4、介護離職後の再就職率

介護離職をして再度、正社員に就くことができた方は、全体の約50%です。2人に1人が再就職を希望しても叶わない厳しい結果になっています。

また、再就職までにかかる期間が1年以上かかる場合もあるので、離職によって新しい仕事を始めることは容易ではありません。

1−5、介護離職後の経済的負担

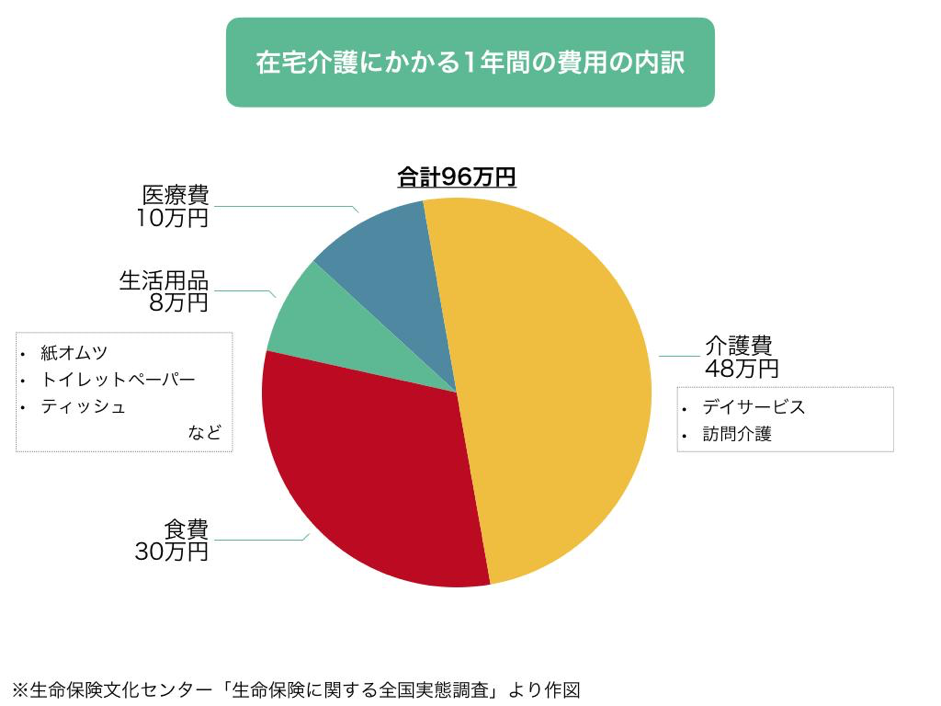

介護には経済的負担が重くのしかかります。「在宅介護の費用」と「介護施設に預けた場合の費用」を年間でまとめてみました。

まず在宅介護でかかる1年間の平均費用は約96万円(月8万円ほど)になることが統計からわかります。

また初期費用(約80万円)は初年度のみの負担となります。2年目以降の初期費用分は上記のグラフから引かれることになります。なお、初期費用でかかる具体的な例は以下の通りです。

- ベッドの購入

- 車椅子の購入

- 介護に必要なリフォーム代(手すり、スロープの設置など)

- 訪問介護などの契約金

※この金額は介護を行なっていく環境により個人差があります

次に介護施設を利用した場合の経済的負担についてです。

介護施設を利用した場合には年間の介護費用は、「施設の利用料金」がほとんどです。下記の図は、施設に預けた場合の年間の費用となっておりますが、サービスの違いなどから預ける施設により金額は大きく変わってくるので参考までにして下さい。

このように在宅介護にしろ、介護施設に預けるにしろ介護にかかる費用が高額になることは明らかになっています。

後に詳しく紹介しますが、家族信託という仕組みを活用することで経済的負担を軽減することができます。

2、介護離職をしない方が良い5つの理由

介護離職をしない方が良い点は5つあります。

- 収入がなくなり家計が圧迫される

- 介護に専念することで精神的にも肉体的にも負担が増す

- 1年以上再就職できない可能性がある

- 再就職ができても給与が下がる

- 周りとの関係が絶たれて社会的に孤立してしまう

介護離職をすると肉体的にも精神的にも負担が増えるばかりか、経済的にかかる負担も多いです。介護に専念した場合は時間を失い社会的に孤立してしまい、介護を終えた後には再就職まで時間がかかってしまいます。

5つの理由について具体的にご説明させていただきます。

2−1、収入がなくなり家計が圧迫される

介護離職で家計を圧迫する1番の原因は無収入で介護費用を負担しなければいけない事です。

離職すると給与が無くなってしまい、その上で介護費用を負担していくので預貯金を切り崩して生活をすることになります。

また、介護期間の平均は4年11ヶ月(かかる平均費用は550万円)となっていますが期間がもっと長くなる場合には、介護費用の負担が増えますので更に家計を圧迫し兼ねません。

仮に介護が10年続いた場合は以下のように約1,120万円の費用を負担することになります。

上記のように、月の平均費用は生活費や介護費用で8万円ほど(紙オムツ代や食費、デイサービス代など)かかります。

一時費用については脚が悪くなってしまい車椅子が必要になって購入したり、バリアフリーのリフォームをしたりなど、突発的にかかる費用になります。

2−2、介護に専念することで精神的にも肉体的にも負担が増す

介護離職後、精神的・肉体的負担が増していきますが、その要因はそれぞれ以下の通りです。

精神的な負担

- 介護者と上手にコミュニケーションが取れなくて、自己嫌悪に陥る

- 周囲の協力が得られないと孤独感に陥る

- 丸1日介護に専念するので心が休まる時間がなくなる

肉体的な負担

- 起床介助や体位介助などで腰や膝に負担がかかる

- 夜間トイレ介助などで夜中に起こされ十分な睡眠が取れなくなる

- 外出での同行時など目が離せず身体が常に緊張状態になり疲れる

- 自分より重い体重を支えることになる場合になると更に負担が増す

精神的・肉体的な負担も5年ほど続く恐れがあります。

これらの負担が長く続くことによって精神的に疲弊して、それが肉体的な負担(膝や腰を痛めるなど)に繋がってしまうケースも多々あります。

結果、心の病気や体調を崩すなどの影響が起こり、介護を続けられなくなってしまう可能性があります。

2−3、1年以上再就職できない可能性がある

介護離職後、年齢的に転職先が少ない等、再就職がすぐできない可能性があります。

再就職までに一年以上かかった人が全体で約45%もおり、再就職をするということは簡単なことではないのがわかります。

すぐ決まらない理由が主に3つあります。

- 40代以上の転職先が少ない

- 資格や職務経験がないと採用されない

- 雇用形態がアルバイト又はパートしかない

介護離職が多い年齢の40代から50代は企業側にとって健康面の心配や、賃金の高さ等を若い人と比べられ、再就職の妨げになっています。

他にも企業が求めている資格や職務経験に自分が当てはまらないと採用試験すら受けさせてくれないケースもあります。

これらは自分では解決できない内容も含まれていますので、解決策が無く再就職まで時間がかかってしまうのです。

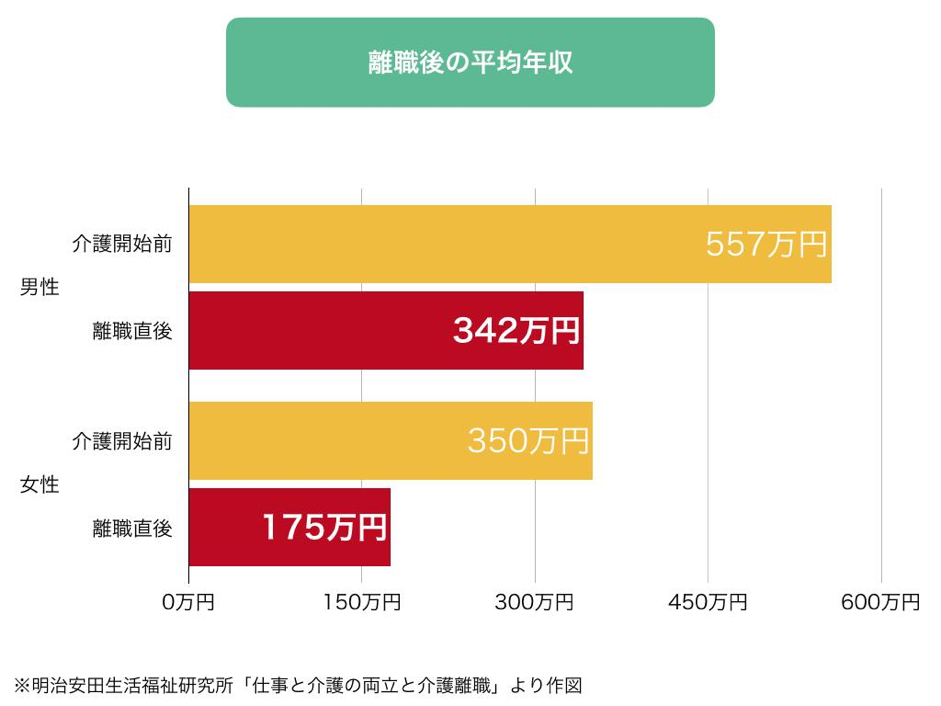

2−4、再就職ができても給与が下がる

再就職をするとこれまでと一変し、新しい出発になりますので給与が下がります。

離職後の平均年収は男性が約340万円、女性は約175万円で、離職前の平均年収と比べると男女共に約5割減った結果になっています。

2−5、周りとの関係が絶たれて社会的に孤立してしまう

介護離職をしてしまうと、ほとんどの時間を介護に費やすことになるので周りとのコミュニケーションが取れず孤立していきます。

孤立してしまうと介護の悩みを相談したり、介護を手伝ったりしてもらうことができなくなるので肉体的にも精神的にも疲弊してしまいます。そうすると、介護に耐えきれなくなって介護を続けることも難しくなる可能性があります。

このようなことから、介護の悩みを一人で抱え込まないために介護離職は避けるべきなのです。

3、介護離職を防ぐための3つの方法

介護離職は「介護休暇」「介護休業」「家族信託」の3つの制度で防ぐことができます。

介護休暇と介護休業は介護を始める準備や病院などへの同行など、単発的な用事がある時に利用します。しかし、介護休業と介護休暇を合わせても年に98日間しかないので、長い目で見た時に根本的な解決になりません。

その為この2つの制度は家族信託と合わせて利用する事が重要です。

家族信託は本人(被介護者)の資産を運用して介護費用にあてる事ができる制度です。つまり、介護休業と介護休暇を利用して介護をする環境を整えて、家族信託で費用を捻出して介護離職を防ぐ事ができるのです。

ここから3つの制度について詳しくご説明させていただきます。

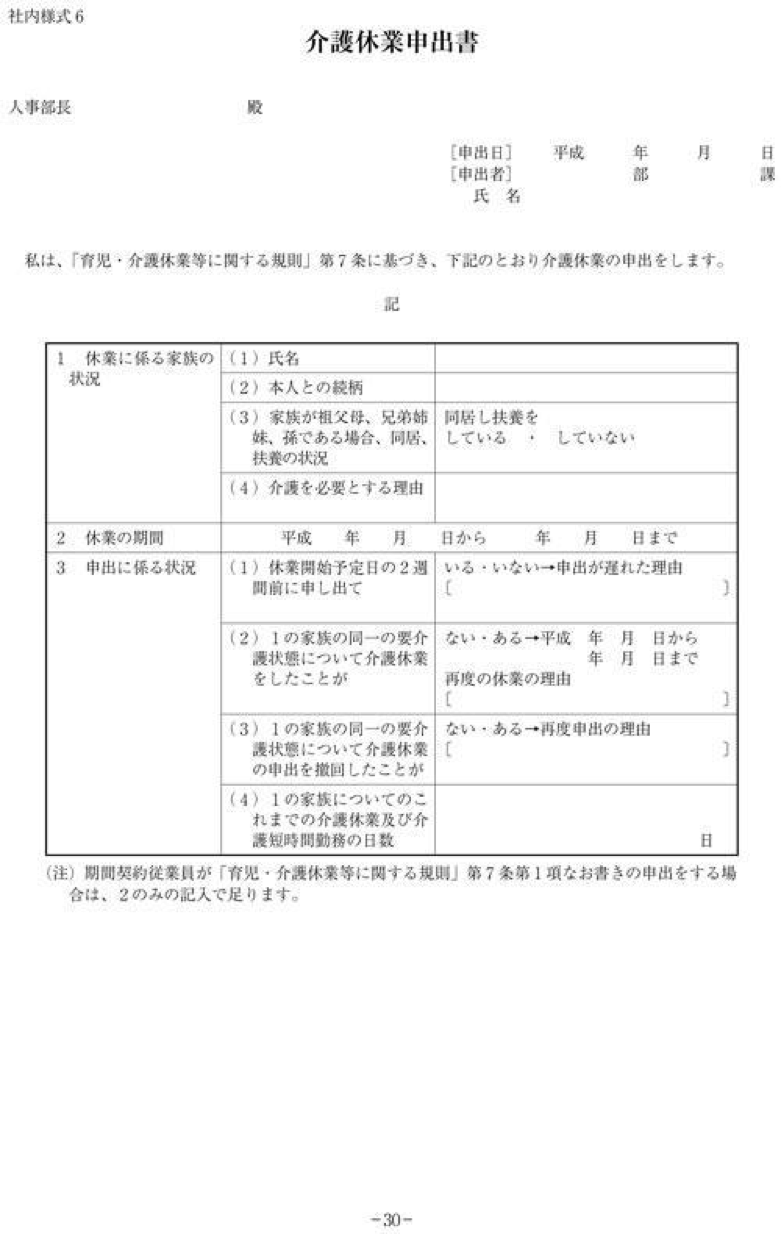

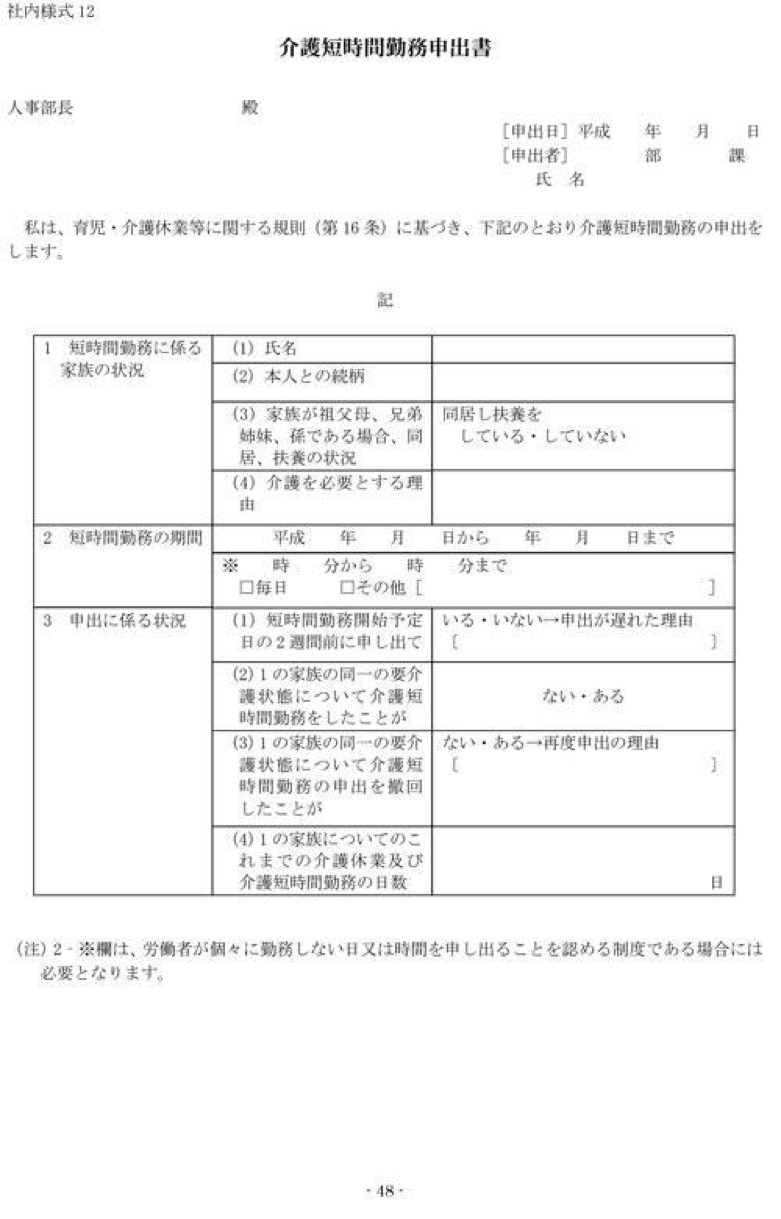

3−1、介護休業の申請

介護休業は年間最大93日(年3回に分けて利用可能)取得する事ができます。その間は施設への見学へ行ったり、訪問介護を利用するためにケアマネージャーに相談したりなど介護をする環境を整える事ができます。

介護方法が決まれば介護者の時間ができるので仕事と介護の両立を出来る可能性があります。この申請に対して会社側に拒否権はありませんが、介護開始日や期間などは交渉することができます。

また休業中の賃金の有無に関しての判断は会社に委ねられていますので、こちらも合わせて相談しましょう。

介護の対象として認められている範囲は自分と両親や祖父母などまでにあたります。(※事実婚を含む配偶者の三親等)

会社に申請を行う流れは下記になります。

- 会社に報告(申請用紙、介護開始日の相談)

- 医療機関から診断書の発行

- 申請書提出

- 介護休業開始

※申請用紙は会社によって定められている場合があるので確認が必要です。

3−2、介護休暇の申請

介護休暇は年間最大5日間取ることができ、半日ずつとる事もできます。

この制度の利点は単発的な用事(病院への同行、施設などへの手続き)で利用できる事です。

介護休暇で用事を済ませることによって、介護で長期的に休まなければいけない時に介護休業を利用する事ができます。

3−3、家族信託を利用する

家族信託を利用していれば被介護者の財産を運用して訪問介護などのサービスを利用することができるので、介護者の時間を作り介護離職をせずに仕事を続けることができます。

もし家族信託を利用せずに、介護休業や介護休暇のみを利用すると介護をする環境を整えられても介護費用が不足してしまいます。介護費用が不足すると介護サービスを受けられないので、介護者の時間が無くなってしまい介護離職に繋がってしまうのです。

申請には「信託契約書」「信託登記」「信託口座」が必要になり、銀行や税務署などに契約書を提出していくことになります。第三者を介入せずに契約を行うことは可能ですが、複雑な手続きが多いので専門家の司法書士や弁護士への依頼をオススメします。

家族信託の活用方法についてはこちらの「家族信託の利用手続きのすべて|契約書の作成から費用まで」を参考にしてみてください。

※家族信託そのものがまだわからないという方はこちらの「家族信託とは|親にも説明できる家族信託のしくみとメリット」を参考にしてみてください。

4、まとめ

今回の記事では介護離職の現状と介護離職するべきではない5つの理由を紹介させていただきました。

改めて5つの理由は以下になります。

- 収入がなくなり家計が圧迫される

- 介護に専念することで精神的にも肉体的にも負担が増す

- 1年以上再就職できない可能性がある

- 再就職ができても給与が下がる

- 周りとの関係が絶たれて社会的に孤立してしまう

これらの問題からあなたと被介護者の生活が成り立たなくなってしまうかもしれません。

介護離職は、3つの制度(介護休暇、介護休業、家族信託)を利用することで防ぐことができます。

これらを活用して、介護者と被介護者が共倒れしてしまう可能性が起きる、介護離職は避けるべきなのです。

コメント