後見制度について調べて時に出て来る、後見人や保佐人、補助人という言葉。

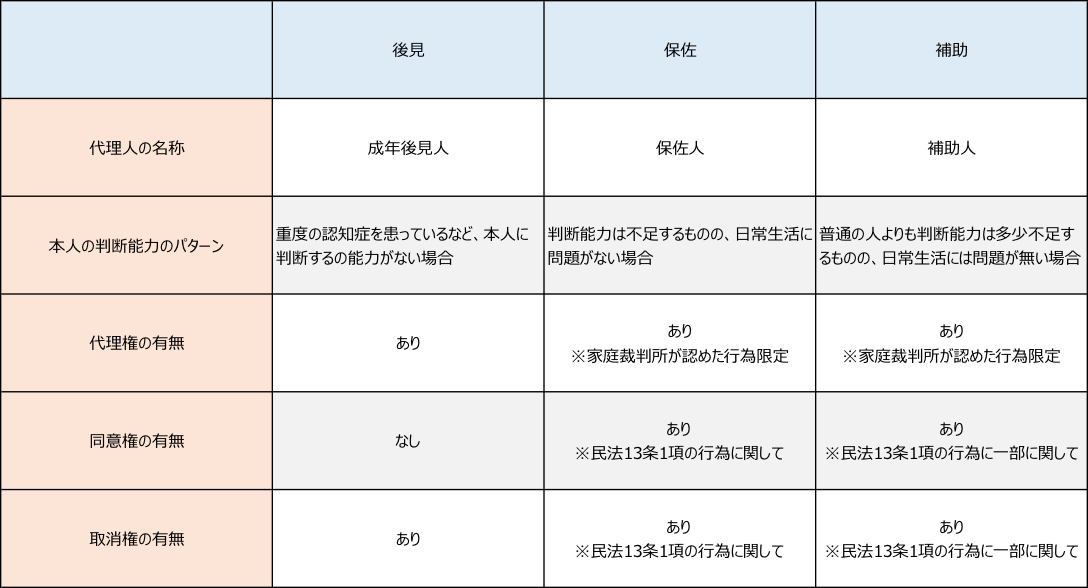

この3種類が一体どういった時に適用されるのか、それぞれ何が違うのか分かりづらいと思ったことはないでしょうか。実は、一見同じように見える後見人・保佐人・補助人も、それぞれの役割や権限について表にまとめて整理することでスッキリと理解することが出来ます。

このページは後見人・保佐人・補助人の違いやそれぞれに出来ること、出来ないことを表や文章を使ってわかりやすくまとめています。

このページの内容を読むことで、後見人・保佐人・補助人それぞれの役割や権限の違いを整理できるようになり、後見制度を利用する際にしっかりとした準備ができている状態になるでしょう。

目次

1.後見人・保佐人・補助人の違い

後見・保佐・補助の違いで特に重要なポイントは、それぞれに与えられる権限の違いです。

後見・保佐・補助は、「代理権」「同意権」「取消権」という権限を与えられますが、それぞれこの権限を使える場合で違いがあります。

・代理権

家の売買契約や預貯金の解約など財産に関わる重要な行為を本人に代わって行う権限。

・同意権

家の売買契約や預貯金の解約など財産に関わる重要な法律行為を本人が行う際は、代理人の同意を必要とする権限。

・取消権

本人が代理人の同意を得ないで行った契約や取引などを取り消す権限。

1−1.後見について

後見は、重度の認知症や精神障害などで本人に判断能力がないと判断された場合に適用される制度です。

後見が適用される場合、本人の代理人として「成年後見人」が庭裁判所から選ばれます。簡単に言うと成年後見人とは、「自分で判断することが出来ない人の保護者」です。

5歳くらいの子供を思い浮かべてください。

5歳の子供は物事についてまだ自分で十分に判断する力がありません。銀行口座の開設など重要な手続きは、親が保護者として代わりに行いますよね。

成年後見人は、この保護者に近いイメージです。成年後見人に選ばれた人は、判断能力の落ちた本人に代わって財産の管理を行っていきます。

成年後見人は判断能力の無い本人に代わって契約などの法律行為を全て行います。そのため成年後見人には「代理権」「取消権」の2つの権限が与えられています。「代理権」と「取消権」については後の部分でより詳細に解説していきます。

1−2.保佐について

保佐は、軽い認知症や発達障害などで普通の人よりか判断能力は不足するものの、日常の生活は自分で出来ると判断された場合に適用されます。

保佐が適用された場合の代理人の名称は「保佐人」と言います。

本人の判断力の程度が成年後見人をつける程低下している状態ではないと家庭裁判所が判断した場合、保佐が適用され保佐人がサポートを行うことになります。

高校生の子供がいる場合を想像してみてください。

高校生の子供は普段の生活のことはほとんど自分で判断することが出来ます。ただし、銀行口座を作る時などは親の同意書が必要になりますよね。

保佐人は、高校生の子供の保護者に近いイメージです。

日常生活のことについては本人が自分で判断するものの、訴訟や契約など慎重な判断が必要な場面では保護者である保佐人が判断を行います。そのため保佐人には、「取消権」「同意権」の2つの権限があります。また、家庭裁判所に認められた行為に関して「代理権」が与えられることもあります。

保佐人のこれらの権限についても次の章で解説していきます。

1−3.補助について

補助は、保佐の場合よりも更に本人の判断能力の低下が軽い場合に適用されます。

補助が適用された時の代理人は「補助人」と呼ばれます。普通の人よりも判断能力は多少不足するものの、日常生活には問題がない場合に補助人がサポートを行います。補助人には保佐人と同じように「代理権」「同意権」「取消権」が与えられるものの、これらを使える場面に制限が加わる事になります。

18歳くらいの大学生の子供をイメージしてみてください。

大学生の子供は自分の身の回りのことは、5歳の子供や高校生の子供よりかずっと正しく判断することが出来ます。しかし、一人暮らし用の部屋を契約する時などには親の同意書が必要となりますよね。補助人は、この大学生の保護者に近いイメージです。

保佐人と同じく、補助人には「取消権」「同意権」の2つの権限があります。また、家庭裁判所に認められた行為に関して「代理権」が与えられることもあります。

ただし、これらの権限を使える場面や範囲に関して、保佐人よりも制限が加わることになります。保佐人の権限については、次の章でより詳しく解説していきます。

2.成年後見人・保佐人・補助人の権限とは

成年後見人・保佐人・補助人の違いは、代理権・同意権・取消権を使える場面や範囲が最大のポイントです。

ここからはそれぞれが使える権限の内容や使える場面・範囲について解説していきます。

2−1.代理権とは

代理権とは、代理人が本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のことです。

・成年後見人の代理権

財産に関する法律行為や契約に関わる全ての事柄に関して権限が与えられます。また、後見人がつくと本人自身は契約などの法律行為を行うことが出来なくなります。

・保佐人の代理権

家庭裁判所へ申し立てを行い、本人と家庭裁判所が認めた行為に関して代理権が与えられます。

・補助人の代理権

家庭裁判所へ申し立てを行い、本人と家庭裁判所が認めた行為に関して代理権が与えられます。

2−2.同意権とは

同意権とは、本人が財産に関わる重要な行為を行う際には代理人の同意を必要とする権限のことを言います。

・成年後見人の同意権

成年後見人には同意権が与えられていません。後見が始まると、本人には契約を結んだりすることが出来なくなり、代わりに全て後見人が行うことになります。そのため後見人には同意権が与えられていないのです。

・保佐人の同意権

保佐人には、民法13条1項で決められた行為全てに関して同意権が与えられます。

民法13条1項の行為のリスト

1.貸したお金の返済を受けること

2.借金をしたり、保証人になること

3.不動産などの重要な財産を手に入れたり、手放したりすること

4.民事裁判を起こすこと

5.贈与をしたりや和解・仲裁の合意をすること(※贈与を受けることは保佐人の同意は不要)

6.相続の承認や放棄、遺産分割をすること

7.贈与や遺贈を拒否したり、不利な条件の贈与や遺贈を受けること

8.新築・改築・増築や大きな修繕を行うこと

9.一定の期間を超える賃貸借をすること参照:http://www.courts.go.jp/otsu/vcms_lf/kouken25hosaninQandA-0402.pdf

この民法13条1項の他にも家庭裁判所へ申し立てを行い、必要が認められた行為に関しても同意権を与えられます。

・補助人の同意権

補助人には、民法13条1項のリストのうちで裁判所から必要と認められた行為に関してのみ同意権が与えられます。

保佐人は民法13条1項のリスト全部に対して同意権が与えられるのに対して、補助人は民法13条1項のうちで家庭裁判所から必要と認められた行為に関して同意権が与えられる点が大きな違いになります。

2−3.取消権とは

取消権とは、本人が代理人の同意を得ないで行った契約などの行為について、後から取り消すことのできる権限のことを言います。

・成年後見人の取消権

本人に関連する法律行為全てについて、取消権が与えられています。ただし買い物などの日常生活に関する行為は取り消すことが出来ません。

・保佐人の取消権

同意権の場合と同じく民法13条1項のリストの行為に関して取消権が与えられます。また民法13条1項のリスト以外の行為に関しても、家庭裁判所へ申し立てを行い認められた行為に関して取消権が与えられます。

・補助人の取消権

民法13条1項のリストのうちで裁判所から必要と認められた行為に関してのみ取消権が与えられます。

3.まとめ

・認知症を発症するなどして判断能力が低下していると家庭裁判所に認められた人には、成年後見が就く。

・成年後見は、本人の判断力の程度によって「成年後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられる。

コメント