認知症などにより、ご家族に後見人をつける必要に迫られたとき、家庭の事情をよく知る親族を後見人にできればスムーズに身の回りの処理ができますよね。

判断力が衰えた場合も、信頼できる親族が後見人となり、サポートしてくれるなら不安も軽くなるでしょう。

現在の任意後見制度では、法的にそれらを実現して親族で思い通りの後見を行うことも可能です。

また、後見人には2つの制度があり、制度によって親族が後見人になれる可能性が違います。

・任意後見制度の利用・・・親族もほぼ確実に後見人になれる

・法定後見制度の利用・・・親族が後見人になれない場合も多い

そして、両制度の利用前に予め注意して置かなければいけない点が幾つかあります。

安易に考えて成年後見制度の手続きを進めてしまうと、思い描いていたこととまったく違う現実に直面し、後見制度の利用を後悔することもあります。

このページでは、これから親族を後見人にしようと考えている方に、親族が後見人になれる条件、なれない条件、そして制度上の注意点を先取りしていただけるように詳しくご紹介したいと思います。

目次

1 成年後見制度の概要

まず、これから後見制度を利用するにあたり何よりも重要な後見制度について抑えましょう。

成年後見制度とは、そもそもどういう制度なのかというと、認知症などによって判断能力が十分でなくなってしまった人が、そのせいで不当な不利益をこうむらないようにするための制度です。

例えば、認知症が発症して自分の預金パスワードを忘れてしまったり、振り込め詐欺に何度も引っ掛かってしまったり、自分の判断で必要な介護を受ける手続きができなかったりといった事態に陥らないよう、後見人が代わりにその方をサポートするというわけです。

そのため、この制度は後見人を必要とする人(被後見人)の判断能力が1つの大きな焦点になっていて、具体的には、判断能力の有無によって大きく2つの制度に分類されています。

1つは「任意後見制度」、もう1つは「法定後見制度」です。

・任意後見制度・・まだ頭がしっかりしていて判断能力がある場合に利用できる制度。親族もほぼ高確率で後見人になれる。

・法定後見制度・・すでに判断能力が低下してしまっている場合に利用できる制度。親族が後見人になれない場合も多い。

任意後見制度は、その名のとおり任意に後見人や後見の内容を決められる制度なので、親族を後見人にしようとした場合も、スムーズに事が運ぶことが多く、問題点もそれほど深刻ではありません。任意後見人については2章でご説明します。

かたや、法定後見制度は一定の法律の定めにしたがって後見が行われることから、利用者の自由がほぼ利かないため、多くの問題点、注意点があります。法定後見人については3章でご説明します。

2 任意後見制度ならほぼ確実に親族を後見人にできる

任意に後見人を選ぶことができる任意後見制度を利用した場合には、当然ながら、ほぼ確実に親族を後見人にすることができます。

この制度では、まず、後見人になる方と被後見人になる方とが公正証書を作成してあらかじめ正式に契約します。

そして、被後見人になる方が将来的に判断能力を失った場合に、その契約をもとに後見が行われることになります。

例えば、父親が70歳のときに息子と後見契約を結んで、その後80歳で父親が認知症を発症したような場合は、契約から10年後の80歳時点から後見が始まることになります。

この制度では、とにかく本人の判断能力がまだあるうちに前もって親族の方との間で後見契約を交わしておけばよいので、判断力低下後には確実に親族が後見人になることができるわけです。

ちなみに、任意後見制度を利用する場合には、必ず家庭裁判所から「後見監督人」という専門家(司法書士や弁護士)がつけられることになります。

これは、任意後見人が実際に契約通りに後見を行っているかどうかを家庭裁判所の代わりに監督、指導する立場の人で、家庭裁判所が人選を行います。

ですから、後見人が被後見人と親しい間柄にあるからといって、契約を逸脱した行為を行うことはできない仕組みになっています。

2−1 親族が後見人になれないケース

任意後見制度を利用しても、以下のいずれかに該当する場合にはその親族の方は後見人にはなれませんのでご注意下さい。

①未成年者

②過去に家庭裁判所から後見人をやめさせられたことがある人

③破産者

④過去に被後見人に対して訴訟を起こしたことがある人とその親族

⑤行方不明者

そのほか、不正行為を行った場合や家族の信頼を失うような不行跡を行った場合には、家庭裁判所から後見人を解任されることがあります。

2−2 任意後見監督人には報酬が発生する

任意後見制度を利用すると必ずつけられることになる任意後見監督人には、報酬が発生することになります。

つまり、任意後見監督人に毎月いくらかの金額を支払わなければならないのです。

金額については家庭裁判所が決定するため専門家が高額の請求をしてくることはありませんが、一般的には、管理財産額に応じて1〜3万円が月々かかることになります。

2 法定後見制度では親族を後見人にできないことも

法定後見制度は、上述の通り、すでにご家族の判断能力が低下してしまっている場合に利用できる制度です。

法定後見制度の開始を家庭裁判所に申立てる際に、申立書に「後見人の候補者」として、後見人にしたい親族の名前を記載し、親族を後見人にしたい旨を家庭裁判所に伝えます。

そして、それを受けて家庭裁判所が審理を行い、後見人を決定することになるわけですが、ここにまず大きな注意点があります。

それは、家庭裁判所が、申込書に記載された後見人の候補者を必ずしも後見人に選ぶとは限らない点です。

家庭裁判所が不適当とみなした場合にはその方が後見人になることはできないのです。

親族が後見人に選ばれなかった場合には、第三者の司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選ばれることになります。

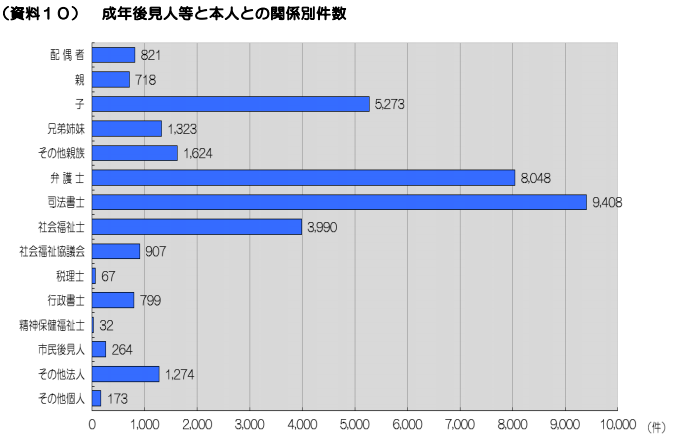

内閣府による平成27年の統計では、後見人の約70%が司法書士や弁護士などの専門職後見人、親族後見人は約30%となっています。(平成12年には親族後見人の割合が90%超でしたので、近年、大幅に親族後見人が減り、専門職の後見人が増えています。)

引用:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」

もちろん、すべてのケースが親族後見人の候補者が却下されたものではありませんが、家庭裁判所の考える後見人の職務の重さが数字に表れていると見てもいいでしょう。

では次に、親族後見人の候補者が家庭裁判所に不適切とみなされ、却下されるケースにはどのようなケースがあるのかを見てみましょう。

2−1 親族が後見人になれない13の例

申立て後、親族を後見人の候補者として記載しても、家庭裁判所に却下される代表的な13のケースについて以下に列挙します。

①被後見人の財産が高額の場合(高額かどうかは家庭裁判所の判断で決まります)

②親族間に意見の対立、もめごとがある場合

③後見人候補者が被後見人から借金をしているような利害関係にある場合

④親族が後見人になる動機が、不動産の売買や生命保険金の受け取りなど、重大な法的行為である場合

⑤遺産分割協議などの場で、被後見人と後見人候補者がともに相続人である場合など、両者の利益が相反する関係にある場合

⑥そもそも後見人候補者が、被後見人と疎遠だった場合

⑦被後見人と後見人候補者の生活費がもともとはっきり分離されていないような場合

⑧申立て時に提出された書類に不備があるなど、後見人候補者に後見を行う事務能力がないと判断された場合

⑨被後見人の収入や財産の状況が複雑で、専門家でなければ管理できないと判断された場合

⑩後見人候補者が高齢であったり、健康上の問題を抱えていたりと後見に支障をきたす可能性がある場合

⑪後見人候補者が、訴訟、調停、債務整理などの法的手続きの最中であるような場合

⑫後見人候補者が、被後見人の財産を運用する目的で後見人になろうとしているような場合

⑬次のいずれかに該当する場合

・未成年者

・過去に家庭裁判所から後見人をやめさせられたことがある人

・破産者

・過去に被後見人に対して訴訟を起こしたことがある人とその親族

・行方不明者

なお、上記は代表的なケースであり、これらに該当しない場合でも家庭裁判所の一存で却下されることがあります。

2−2 親族が後見人になれなかったとしても不服申立てはできない

以上のケースに該当してしまい、第三者の司法書士や弁護士などの専門職後見人が家庭裁判所に選ばれてしまった場合でも、不服を申立てることはできません。

後見人が決定すると裁判所からその通知(審判書謄本)が届き、不服申し立ての期間として2週間が定められています。

しかし、ここでの不服申立ての対象は、後見開始に対するものなのです。

つまり2週間以内なら後見の開始自体を却下する申し立てはできますが、後見人の選任についての不服申し立てはできません。

※後々、後見人が不正を働いたり、品位に欠けたり、犯罪を犯したりすることがある場合には、親族の方が、家庭裁判所に後見人の解任を請求することはできます。

また、どんな後見人がつけられようとも、その専門職の後見人には月々の報酬を支払わなければなりません。

報酬の金額は裁判所が決めますが、管理する財産の額に応じて月額2〜6万円が相場となっています。

2−3 後見監督人がつけられるとどうなる?

親族の方が後見人に選任された場合でも、家庭裁判所から、司法書士や弁護士などの後見監督人をつけられるケースがあります。

この場合、後見人として行った後見行為を後見監督人に報告するなどの義務を負うことになります。

また、後見監督人には報酬が発生しますので、後見監督人に毎月いくらかのお金を支払わなければなりません。

金額については最終的には家庭裁判所が決定しますが、一般的に、管理する財産の額に応じて1〜3万円が月々かかります。

4 親族が後見人になるとき共通するその他の注意点

4−1 親族だからといって財産を自由に使えるわけではない

以上のように、成年後見制度は被後見人の方を支援し、不利益から守ることが最大の目的になっています。

そのため、親族の方が後見人になったからといって、判断能力が衰えた方の財産を自由に扱えるというわけではありません。

例えば、財産を自由に売買したり、運用したり、贈与したりといったことができるわけではないのです。

あくまでも、被後見人の方の財産を維持・管理し、どのように使うのが被後見人の方にとってベターなのかを判断し、不利益を回避することが後見人の役割なのです。

また、これらの制度を利用して財産を着服するなど不正行為が過去にたびたび起こっていることから、家庭裁判所はそれらの不正に、非常に厳しく目を光らせています。

そのため、後見制度の利用時には、利用者は必ず家庭裁判所の監督、指導を受けることになっています。

4−2 後見人は途中で辞めることができない

また、一度後見人になると、基本的には被後見人が亡くなるまでの間は後見人であり続けなければなりません。

例えば、被後見人の生活費を工面するために土地を売却したいと考えて後見人になり、その目的が仮に果たせたからといって、それで後見人をやめるというわけにはいきませんのでご注意下さい。

5 親族以外の人が後見人になった場合のトラブル

後見人は司法書士などの専門職後見人が70%を占めていますが、専門家が後見人になったら安心というわけではありません。実際のところ、様々なトラブルが発生していることもありますので、ここではその一部をご紹介します。

5−1 お金の使い方に制限がかけられ生活が苦しくなったケース

老後の生活を、夫の年金で支えていたが、夫が認知症になってしまい法定後見制度を利用した。すると親族以外の専門家が後見人となり、夫の財産を夫以外に使用することを禁じられてしまいました。夫の年金は夫の財産に当たるので、妻への生活費には使えず、苦しい生活をすることになってしまったケースがあります。

5−2 専門家後見人が報酬目当てで、被後見人の財産の活用や行動を制限するケース

後見人への報酬は、被後見人の財産額に応じて変動します。従って財産を使うということは、後見人に対する報酬が減る可能性があるということです。

そのため親族が「被後見人を施設に入れてあげたい」と言っても、後見人がそれをなかなか認めないとうことでトラブルになるケースもあります。

また、弁護士など専門の後見人は管轄の地域が決められています。被後見人がその地域外に引っ越してしまうと担当する後見人も変わってしまうため、理由を付けて引っ越しを認めないといったケースもあります。

6 後見制度以外で家族をサポートする方法

以上のような成年後見制度のほかに、親族の方による家族の財産管理の新しい手法として「家族信託」という制度があります。

この制度は2007年に施行されたわりと新しい制度で、以上見てきたような成年後見制度の問題点を補う制度となっています。

制度の内容をざっくり説明しますと、資産をお持ちの方がその資産を信頼できる親族に信託し、管理や移転の手続きを託すというものです。

通常、信託銀行などの事業者を利用して行う信託を、家族間で行うことになります。

また、この制度は、上述の後見制度が家庭裁判所を通さなければ手続きができなかったのに対し、家庭裁判所を通さずに行えることから、柔軟にご家族のサポートができる点も大きな特徴の一つとなっています。

成年後見制度と組み合わせて利用することも可能です。

6 まとめ

以上見てきたように、親族を後見人にするには、前もって知っておかなければならない注意点がいくつもあります。

それらを知らずに安易に手続きに進んでしまうと、後悔することもあるという意味がわかっていただければ幸いです。

まず、成年後見制度がどのような趣旨の制度で、家庭裁判所という機関がどのような性質のものなのかを知ることが重要でしょう。

これらの知識をうまく活用して、それぞれのご家庭の事情に合わせて上手に後見制度を利用する道を見つけていただければと思います。

コメント